|

|

|

Die Leinenweberei bis ins 19.

Jahrhundert |

Die bäuerliche Leinenweberei

Schon in vorgeschichtlicher Zeit war die

Leinenweberei in ganz Mitteleuropa ein fester

Bestandteil der bäuerlichen Produktion. Auf jedem Hof

wurde gewebt, Leinenstoffe gehörten auch zu den

Fronabgaben der abhängigen Bauern an ihren Lehnsherrn.

Zunächst war die Flachsverarbeitung ausschließlich die

Aufgabe von Frauen und man kann davon ausgehen, daß

Spinnen und Weben seit jeher zum allgemeinen Wissen

jedes Mädchens, jeder Frau gehörte

Die Verarbeitung von Flachs bis

zum Gewebe blieb mit der ländlichen Bevölkerung

verbunden wie kein anderes textiles Material. Ein

großer Teil der Flachsfasern wurde bis ins 19.

Jahrhundert von der ländlichen Bevölkerung versponnen

und verwebt. Auch die erwerbsmäßig betriebene

Leinweberei war zum größten Teil auf dem Lande

angesiedelt.

Der Anbau von Flachs ist

Landarbeit, seine Bearbeitung bis zur verspinnbaren

Faser war und ist die Arbeit des Landwirtes. Jeder

Bauer, auch die Kleinbauern, pflanzten ehemals Flachs

an, zumindest für den eigenen Bedarf. Man spann und

webte das Leinen selbst. Möglichst viele Ballen gut

gewebter, hochwertiger Leinenstoffe zu besitzen,

gehörte zum Imagebewußtsein der bäuerlichen

Bevölkerung noch bis ins 20. Jahrhundert hinein.

Deshalb war die Spinnerei und Weberei nicht nur ein

großer und wichtiger Arbeitsbereich, es war einer der

wichtigsten Maßstäbe für das Selbstwertgefühl der

Landfrauen.

In verschiedenen Regionen wurde

über den Eigenbedarf hinaus auch für den Verkauf

produziert. Sowohl der gehechelte Flachs als auch das

gesponnene Garn und der Leinenstoff waren eine

begehrte Handelsware.

Alle Arbeiten waren stark

ritualisiert. Das galt für alle Bereiche der

Flachsverarbeitung, doch unterschieden sich die

Bräuche und Gepflogenheiten sehr in den verschiedenen

Landesteilen Deutschlands.

Man begann an bestimmten Tagen

des Jahres mit bestimmten Arbeiten, die jeweils von

bestimmten Leuten ausgeführt wurden. So sollte nach

altem Brauch am 100sten Tage im Jahr der Bauer den

Flachs säen. Jäten war die Arbeit von den Mägden und

Töchtern des Hofes. Das Ausraufen der Flachsstengel

war ebenfalls Sache der Frauen und mit Bräuchen

verbunden, wobei die Mägde dieses eine mal im Jahr

ihre Wichtigkeit am Hof dokumentieren durften. So

mußte sich z.B. der Bauer in niedersächsischen Dörfern

von den Mägden mit Flachs fesselt lassen und dann mit

spendiertem Schnaps wieder loskaufen.

Die Bearbeitung des Flachses bis

zum fertigen Faden war in früheren Jahren im

wesentlichen Frauensache, es war sozusagen ihr

wichtigstes Metier. Zur Aussteuer jedes Mädchens

gehörten die dazu notwendigen Geräte, die Breche, die

Schwinge, die Hechel, sowie das Spinnrad und der

Haspel. Der Umgang mit diesen Geräten, vor allem das

Spinnen, gehörte lange zum selbstverständlichen Wissen

jedes Mädchens. Später beteiligten sich auch Männer an

der Arbeit, vor allem in den Regionen, wo die

Leinenweberei zum wichtigen Erwerbszweig geworden war.

Das Flachsreffen in der Scheune,

die Arbeit um das Rotten, Trocknen, Rösten , Brechen

und Schwingen war in den meisten Dörfern eine

Gemeinschaftsarbeit aller weiblichen Mitglieder eines

Hofes, die sie im Herbst bei geeignetem Wetter in

Freien ausführten. In den kleineren Höfen taten sich

auch die Nachbarinnen zusammen und half sich

gegenseitig. Das Brechen des Flachses und das

Schwingen, d.h. Abschlagen der Stengelsplitter, der

Schäben, war Schwerarbeit, die man sich mit Singen und

Scherzen zu erleichtern suchte. Ein gutes Essen,

zubereitet von der Bäuerin, war den Arbeiterinnen

gewiß.

Der grob gehechelte Flachs

lagerte dann, zu kleinen Docken oder Bündeln gedreht,

bis zur weiteren Verarbeitung. Mancher „Kloben“ oder

„Stein“ - eine bestimmte Menge dieser Flachsdocken -

kam auch auf den Markt zum Verkauf oder wurde von

reisenden Händlern aufgekauft.

Das Spinnen von Flachs und Werg

war die umfangreichste Arbeit im ganzen Prozeß. Meist

an Martini begannen alle weiblichen Mitglieder der

Höfe damit, jeden Abend spinnend zu verbringen. Es war

ein bestimmtes Quantum pro Woche zu leisten, das sich

nach den Gegebenheiten richtete. Die Leistung, die

erbracht werden mußte, vorgegeben von der bäuerlichen

Herrschaft, war groß und nur bei permanentem Fleiß zu

schaffen. Da es sich um eine eintönige Arbeit

handelte, die Geselligkeit leichter zu bewältigen war,

entstanden allerorts Spinnstuben, die vor allem von

den jungen Leuten frequentiert wurden. Diese

Spinnstuben waren seit alters her die Zentren für

Kommunikation bei der ländlichen Bevölkerung .

Mädchen einer Altersgruppe trafen

sich reihum im Hause eines der Mädchens, um zusammen

zu arbeiten, zu singen und zu lachen. Zu den

Mädchengruppen im heiratsfähigen Alter gesellten sich

auch Burschen und man verbrachte fleißige und doch

heitere Abende miteinander. Doch gesponnen wurde nicht

nur in den Spinnstuben. Auf großen Höfen blieben

Bäuerin, Töchter und Mägde auch im Hause, ältere

Frauen spannen manchmal auch den ganzen Tag. Spinnen

war die Arbeit, die selbst von gebrechlichen Menschen

geleistet werden konnte und getan werden mußte. Alle

weiblichen Mitglieder einer Hofgemeinschaft

konnten spinnen und mußten dies auch, sonst wäre die

notwendige Leistung nicht zu erbringen gewesen. Das

gilt wohl für ganz Deutschland.

Meist Anfang Februar, an Lichtmeß

(2. Februar), begann die Webarbeit. Der Webstuhl wurde

dann aus der Scheune geholt und in der Wohnstube

aufgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte der meiste

Flachs versponnen sein und die Bäuerin begann mit der

Planung, was davon in diesem Jahr verwebt werden

sollte, was gebraucht wurde und für welche Art Stoff

genug Garn vorhanden war, denn es wurden viele Kilos

jeder Sorte für eine Kette von 100 m Länge und mehr

gebraucht.

Wer sich an den Webstuhl setzte,

war in den einzelnen Landstrichen Deutschlands sehr

verschieden. Im Norden Deutschlands waren es nach wie

vor die Frauen, die auch diese Arbeit übernahmen.

Heinrich Paulsen (geb. 1846) berichtet über die

Verhältnisse in den Dörfern von Schleswig:

„Wie

die Ernährung, so wurde auch die Kleidung in der

Hauptsache mit den eigenen Mitteln und den Künsten des

Haushalts bestritten... Webstühle waren in vielen

Häusern, so im Elternhaus des Vaters wie der Mutter,

nicht in unserem; es fehlte an Zeit und auch an Raum

dafür. Dagegen waren die Spinnräder im Winter wohl in

jedem Haus in schnurrender Bewegung; Nachmittags und

abends saßen die Mutter und das Mädchen regelmäßig am

Spinnrad...

Wie

die Kleidung, so war auch die Wäsche Erzeugnis des

Hausfleißes. Die Mutter kaufte jeden Herbst einen

„Stein“ Flachs in Bredstedt ein. Er wurde von ihr

eigenhändig gehechelt, erst durch grobe, dann durch

feinere Kämme von Eisenstacheln gezogen und so von der

Hede (Werg) gesondert, in zierliche Bündlein

aufgeknüpft und dann versponnen. Die Leinwand, die sie

aus dem Garn von einer Nachbarin weben ließ, wurde auf

der Wiese gebleicht und dann zu Hemden, Bettlaken,

Handtüchern, Tischtüchern und Überkleidung

verarbeitet...“

In Hessen, Westfalen, Franken, im

südlichen Deutschland webten in der Regel die Männer

auch in der bäuerlichen Weberei. Auch in diesen

Ländern stand auf fast jedem Hof ein Webstuhl, wurde

Flachsanbau und Bearbeitung betrieben, in einigen

Regionen nicht nur für den eigenen Bedarf. Den Bauern

war es in der Regel nicht erlaubt, die Wolle ihrer

Schafe zu verweben. Ausgenommen war „Beiderwand“ für

den eigenen Gebrauch. Das war ein Stoff mit Leinen in

der Kette und Wolle im Schuß, gewebt in

Leinwandbindung, den die bäuerliche Bevölkerung für

Jacken und Röcke verwendeten.

Alles, was die Bauern an

Leinenstoffen, auch Garn oder Flachs, nicht für sich

selbst gebrauchten, wurde verkauft. In einigen

Regionen war das mehr, anderswo weniger oder auch

nichts. Der Verkauf erfolgte über Händler, die den

Stoff im Ballen, also unzerschnitten, aufkauften und

überregional, oft im Export, vermarkteten.

„Das

einzige Verdienst, was die Leute dort hatten, bestand

darin, daß sie im Sommer Flachs zogen, diesen zu Garn

spannen, das Garn zu Leinwand verwebten - in jedem

Haus stand ein Webstuhl - und die Leinwand nach

Arolsen verkauften...“ (Auszug aus: Peter Lübke,

Lebenserinnerungen)

Gab es eine Konzentration von

Leinenweberei in einem Gebiet, so waren meist auch die

Einrichtungen zur Flachsbearbeitung in größeren

Anlagen im Dorf vorhanden. Reste dieser Einrichtungen

kann man gelegentlich heute noch finden,

beispielsweise um Frechen am Niederrhein. Die

Wassertümpel zum Rotten des Flachses oder die

Darrhäuser zum Trocknen der Halme vor dem Brechen und

die Bleichwiesen mußten von den Gemeinden zur

Verfügung gestellt werden durften von allen, die

dieses Gewerbe betrieben, genutzt werden. Wie und in

welcher Reihenfolge, war mit Vorschriften genau

geregelt.

„Alle

Flachs- und Hanfarbeit soll nicht in Städten, Flecken

oder Dörfern, oder in Häusern, sondern außerhalb

geschehen, an Orten, wo man Feuers halben gesichert

und wo kein Brand zu befahren ist.“

(Nassauisches

Gesetz von 1599) |

Die gewerbliche Leinenweberei |

|

|

|

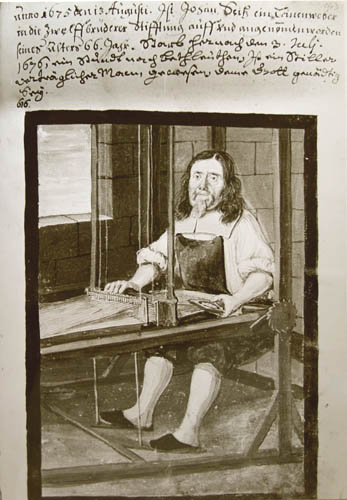

Leinenweber 1676, Landauersche Stiftung

Nürnberg, Stadtbibliothek Nürnberg |

|

Damit sind wir bei der gewerblichen Leinenweberei

angelangt. Im Laufe des Mittelalters bildete sich

neben der bäuerlichen Weberei ein Handwerksstand in

diesem Metier sowohl in den Städten wie auf dem Land.

Doch der städtische Leinweber blieb in der Minderheit,

Vereinigung zu Zünften waren eher die Ausnahme, denn

Leinen wurde auch weiterhin vornehmlich auf dem Lande

von der bäuerlichen Bevölkerung verarbeitet.

Der Leinwand webende Bauer und

der Ackerbau betreibende Leinweber ist im Rückblick

oft nur schwer zu unterscheiden, denn die Handweber

betrieben meistens auch etwas Landwirtschaft. Der

Unterschied lag in den technischen Webkenntnissen, die

der Leinweber besaß, während die bäuerlichen Familien

im wesentlichen das einfache Haustuch in

Leinwandbindung herstellte, wovon es allerdings den

größten Bedarf gab.

Schon im Laufe des 16. und verstärkt im 17.

Jahrhundert entwickelte sich die Leinenweberei in

einigen Regionen zum wichtigen Nebenerwerb; und,

herrschten günstige Bedingungen für den Flachsanbau,

auch zum wichtigsten Gewerbe, in das der größte Teil

der Bevölkerung integriert war. Es entstanden

Webzentren, wo nicht mehr nur für den regionalen

Verbrauch produziert wurde, sondern im wesentlichen

für den Exporthandel, der von den Städten aus

organisiert wurde. Beispiele dafür sind die

Textilgebiete am Niederrhein um Aachen, Wuppertal,

Krefeld und Köln, die sich bis in die Eifel

zogen. Auch in Osthessen, im südlichen Niedersachsen

oder im bayrischen Wald breitete sich die Leinweberei

aus. Wichtige Gebiete für die gesamte

Textilherstellung waren Brandenburg um Berlin oder die

Oberlausitz in Sachsen, später auch Oberschlesien, wo

das Leinengewerbe bis weit ins 19. Jahrh. einen großen

Platz einnahm. Doch auch im Süden Deutschlands gab es

Gebiete, wo der Flachsanbau und die Leinenweberei

zunächst eine große Rolle spielten.

|

|

|

|

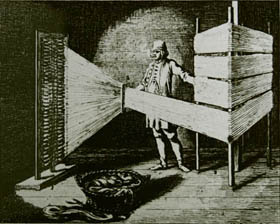

Die Kette wird geschärt, Zeichnung von Chodowiecki

zu Badows Elementarwerk 1770

|

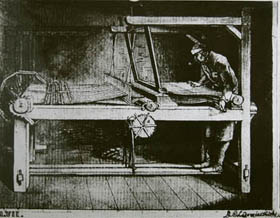

Der Weber, Zeichnung von Chodowiecki

zu Badows Elementarwerk 1770 |

| Von ihrer

Entwicklung und der Struktur her unterschieden sich

die einzelnen Webzentren deutlich, gemeinsamer Nenner

war der überregionalen Handel, der von sog.

"Verlegern", den dazu privilegierten Händlern,

organisiert wurde. In einigen Regionen wie z.B. in

Niedersachsen, Hessen oder dem bayrischen Wald konnten

die Leinweber bzw. Bauern ihre Selbständigkeit sehr

lange erhalten, in anderen Regionen wie Berlin,

Sachsen, Schlesien oder am Niederrhein, den

wichtigsten und größten Textilgebieten Deutschlands,

war das nicht der Fall. Immer mehr der in diesem

Metier arbeitenden Menschen waren ohne eigenes Land

und verloren ihre Eigenständigkeit, kamen in

Abhängigkeit von städtischen Kaufleuten. Die

Entwicklung der Weberei in den einzelnen Gebieten

bedürfen einer eigenen Darstellung, hier nur kurz ein

paar kurze Beispiele im Überblick.

Als im 16. Jahrhundert der Wohlstand stieg und

damit Bedarf an Textilien wuchs, entwickelte sich eine

industrielle Handweberei, oder Hausweberei. Der

Verkauf der Stoffe wurde von Händlern organisiert. Das

Privileg dazu hatten sich Patrizier und Ratsherren

gesichert, welche die Stoffballen von den Webern

aufkauften und weiter vermarkteten. Zunächst wurde der

Flachs aus dem örtlichen Anbau verarbeitet, doch als

das nicht mehr reichte, mußte Flachs - als Rohmaterial

oder Garn - eingeführt werden. Das geschah vornehmlich

ebenfalls durch die Handelsherren, die für den Einkauf

Aufkäufer durch andere Regionen Deutschlands

schickten. Zur Finanzierung des Materials gehörte

Kapital, das die meisten Weber nicht besaßen. So kam

der Handel bald in die Hände von wenigen großen

Kaufleuten. Die Weberfamilien - in der Heimweberei

waren immer alle Familienmitglieder integriert -

verarbeiteten das vom Verleger gelieferte Material.

Sie verloren damit ihre Selbständigkeit und wurden zu

Verlagsarbeitern, abhängig von "ihrem" Verleger. So

entstand "industrielle" Weberei, obwohl nach wie vor

alles reine Handarbeit war. Industriell, weil eine

bestimmte Ware in Mengen produziert wurde, wobei der

Prozeß der Herstellungnicht mehr in einer Hand

verblieb wie das beim Handwerk der Fall war.

Der Niederrhein stand stark unter dem Einfluß der

Niederlande, die in der Weberei Europas Vorreiter

waren. In Flandern gab (und gibt es heute noch) große

Anbaugebiete für Flachs, gab es sehr gut ausgebildete

Weber, die auf Grund politischer Unruhen von dort weg

in Richtung Osten auswanderten und die Weberei

Deutschlands sehr wesentlich beeinflußten.

Am Niederrhein entstanden Zentren in Aachen, Wuppertal

und Köln - um die wichtigsten zu nennen - von wo aus

einige Patrizier, dann Verleger, die Produktion der

Leinenstoffe auf dem Land rundherum - von Köln aus bis

in die Eifel - leiteten. Die Leinenweberei kam dort zu

großer Blüte, von Mitte des 17. bis Ende des 18.

Jahrhunderts entstanden dort neben der Massenware in

feinster Ausführung zudem sehr hochwertige Damaste -

Tafeltücher - aus Leinen mit großflächigen

Bildentwürfen.

|

Ähnlich wie

am Niederrhein waren die Verhältnisse in der

Oberlausitz. Im schlesischen Gebirge, wo Friedrich der

Große sächsische Weber ansiedelte, entwickelte sich

von Anbeginn eine verlagsmäßig betriebene

Leinenweberei mit einem Höhepunkt gegen Ende des 18.

Jahrhunderts. Das schlesischen Leinen gehörte wie auch

das sächsische, zu den hochwertigen Produkten

Deutschlands. Trotzdem waren die meisten Weberfamilien

dieser Region keine selbständigen Handwerker mehr und

abhängig vom Verleger.

|

|

|

|

Leinenhandtuch, Halbdamast |

Damastgewebe aus Leinen, blau/weiß

„Verkündigung“ gewebt Schlesien um 1700, Nürnberg,

Germanisches Nationalmuseum

|

| Anders waren

die Verhältnisse im Vogelsberg in Osthessen oder im

Ravensberger Land um Bielefeld, wo Leinenweberei

ebenfalls ein wichtiger Erwerbszweig geworden war.

Auch hier lernte man zu Leinengewebe mit Mustern zu

verzieren, doch war alles ein wenig derber und

einfacher. Hier arbeiteten Handwerker und Bauern auf

eigene Rechnung bis zum fertigen Stoff, dann

verkauften sie diesen an einen der Aufkäufer, die im

Auftrag eines Verlegers über Land reisten.

Um einen hohen und gleichbleibenden

Qualitätsstandart für die Leinenstoffe zu erhalten,

wurden Prüfstellen in den Städten eingerichtet, die "Legge"

wohin die Bauern und Leinweber ihre fertige Ware

bringen mußten. Jeder Stoffballen, der nicht für den

Eigenverbrauch gedacht war, mußte "beschaut" und

gesiegelt werden. Ein amtlich bestellter Leggemeister

prüfte den Stoff auf Länge, Breite, Fadendichte

Webqualität und Fehlerfreiheit. Der Stoff wurde auf

dem "Leggetisch", ausgelegt, so daß alle Unebenheiten

genau kontrolliert werden konnten. War alles in

Ordnung, bekam der Stoff ein Gütesiegel. Kein Stoff

durfte ohne dieses Gütesiegel zum Verkauf kommen.

Wurden die geforderten Kriterien nicht erreicht,

schnitt der Leggemeister den Stoff auseinander, damit

gewährleistet war, daß diese Stücke für einen Verkauf

nicht mehr in Frage kommen konnten. Bei Lohnarbeit für

einen Verleger wie z.B. in Schlesien, übernahmen auch

"Faktoreien" diese Kontrolle. (Faktoreien waren die

Niederlassungen großer Verleger in kleineren Städten,

von wo aus Materialausgabe und Warenablieferung

abgewickelt wurden.) Entsprach die abgelieferte Ware

in der Qualität nicht den Wünschen des Auftraggebers,

so war man nicht zimperlich mit den Strafen. Später

wurden diese Güteprüfungen auch zum probaten Mittel,

die Entlohnung für die Arbeit der Weber immer weiter

zu drücken.

Der Handel mit den Stoffen wurde, wie bereits

erwähnt, in den Städten organisiert; von nur wenigen

großen Kaufleuten, Patriziern oder Ratsherren, die

sich das Recht zum Großhandel gesichert hatten. Die

Bauern und Leinweber dieser Regionen besaßen in der

Regel keine Konzession, einen Handel mit ihren Stoffen

zu betreiben. In großen städtischen Lagerhäusern (in

Köln stehen sie noch), auch in den Messestädten

Leipzig und Frankfurt, wurden die Waren gelagert und

dann während der verschiedenen jährlichen Messen an

die kleineren Händler vermarktet. Der Export spielte

schon seit dem 17. Jahrhundert eine große Rolle. Dabei

war das westliche Deutschland nach Amsterdam,

wichtigster Drehpunkt im Überseehandel, orientiert,

Ostdeutschland mehr nach Nord- und Osteuropa; Rußland

war Schlesiens wichtigster Handelspartner.

Durch die Konzentration der Leinenweberei entwickelte

sich dann jeweils ein sehr hoher Standart an Qualität

der Stoffe, wodurch die Waren begehrt und gut

verkäuflich wurden. Die viele Arbeit brachte Wohlstand

für viele Menschen in diesen Regionen, doch

gleichzeitig auch eine starke Krisenanfälligkeit.

Krisen gab es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder.

Vor allem jeder politische Umschwung brachte dann

Probleme für die ganze Bevölkerung, da die meisten bei

der Weberei integriert waren. So ist zu erklären, daß

gerade hier, in Regionen mit guter wirtschaftlicher

Grundlage, immer mehr Menschen ihre Eigenständigkeit

verloren und in die Abhängigkeit von Kaufleuten und

Verlegern gerieten.

|

|

Die handwerkliche Leinenweberei

|

Völlig unberührt vom Aufschwung und der Konzentration

von Leinenweberei in den verschiedenen Zentren

entwickelte sich das Leinengewerbe auch in Regionen

Deutschlands, wo ausschließlich für den örtlichen

Bedarf gearbeitet wurde. Hier waren die Handwerker in

der Regel selbständig und in direktem Kontakt zu ihren

Kunden. Sehr häufig verarbeiteten sie das Material des

Kunden nach deren Wünschen.

Der Stand der städtischen Leinweber war schwierig.

Häufig galt die Leinenweberei als nicht zunftsfähig.

Konnten die Leinweber dann trotzdem eine

Zunftvereinigung durchsetzen, gab es immer Probleme

mit den wesentlich einheimischen Tuchmachern. Man

stellte die Leinweber in eine Reihe mit den

Totengräbern, den Scharfrichtern oder Nachtwächtern

und anderen Berufen, die als "unehrlich", gemeint ist

unehrenhaft, galten.

Diese Ächtung brachte viele Nachteile: Die Familien

mußten z.B. in bestimmten Stadtbezirken wohnen, einem

Leinwebersohn war es nicht erlaubt, Tuchmacher zu

werden oder einen anderen "zünftigen" Beruf zu

erlernen. Ließ ein Tuchmacher einen Leinweberknecht

für sich arbeiten, erwarteten ihn Sanktionen von

Seiten seiner Zunft. Für die Leinweber gab es deshalb

kaum Möglichkeiten, aus ihrem Lebenskreis

auszubrechen. Das technische Wissen wurde von einer

Generation zur nächsten weitergegeben, eine andere

Chance gab es nicht.

Heute läßt sich nicht mehr nachprüfen, worauf der

schlechte Leumund der Leinweber basierte. In vielen

Vorschriften sind Prüfungen und schwere Strafen für

schlecht oder falsch gewebte Stoffe festgelegt, auch

sind einzelne Protokolle von Strafverfahren vorhanden,

doch eine schlüssige Erklärung für das üble Image

dieses Berufsstandes findet sich nicht. Belegt ist,

daß die städtischen Leinweber zur armen

Bevölkerungsschicht gehörten.

Sie waren in der Minderheit gegenüber den Tuchmachern

und auch den Dorfwebern. Mit dem größer werden der

Webzentren und dem damit verbundenen Stoffhandel gab

es schon im Laufe des 18. Jahrhunderts immer weniger

Existenzmöglichkeiten für diese Handwerker in den

Städten.

Anders auf dem Dorf, wo die Leinenweberei sehr

häufig ihre Bedeutung bis gegen Ende des 19.

Jahrhunderts behielt. Die dörflichen Handwerker

stellten im wesentlichen jene Leinenstoffe her, die

von den Bauern oder Bäuerinnen nicht gewebt werden

konnten. Das gilt auch für Norddeutschland. Man liebte

zum Beispiel für Handtücher und Tischdecken Muster mit

Würfelköper, doch dies zu Weben bedingte ein

technisches Wissen, das nur die Leinweber hatten. Es

gab auch Leute, die keine Möglichkeit zum Weben

besaßen, kein Gerät, kein Wissen oder nicht genug

Material auf einmal, sie ließen den Leinweber für sich

arbeiten. Es gab auch beides gleichzeitig, d.h. auf

einem Hof wurde gewebt, doch weil die Fertigstellung

einer Aussteuer anstand und man allein nicht mit der

Arbeit fertig wurde, gab man einen Teil in Auftrag

oder ließ den Leinweber kommen, der half.

In welcher Form die Aufträge vergeben wurden, dafür

gab es unterschiedliche Traditionen in Deutschland.

Mancherorts brachte man dem Weber das gesponnene

Material und er verwebte das Garn im Stücklohn nach

Wunsch und Anweisung. Anderswo bestellte man den Weber

für bestimmte Arbeiten wie das Schären und Aufziehen

einer Kette auf den Webstuhl ins Haus, weil viele

Bauernfamilien diese Arbeit nicht ausführen konnten.

Das war z.B. in vielen Orten Hessens der Fall.

Andererseits kamen die Leinweber auch für die gesamte

Webarbeit ins Haus. In Oberbayern z.B. war es üblich,

daß die Dorfweber "auf die Stör" gingen.

Die Störarbeit ist die älteste Form des Handwerks.

Hierbei kommt der Handwerker zur Arbeit ins Haus des

Auftraggebers. Die Arbeitsgeräte stehen ihm dort

entweder zur Verfügung (die ältere Form) oder er

bringt sie mit, was später zur Regel wurde. Ist alle

Arbeit in diesem Haus beendet, zieht der Handwerker

mit den Gerätschaften zum nächsten Bauernhof, um dort

den nächsten Auftrag zu erledigen.

In allen Fällen handelt es sich um selbständige

Handwerker mit einem festen Kundenkreis und mit einer,

von ihm selbst mit dem Kunden verhandelten und

festgelegten Entlohnung. Die Leinweber auf dem Lande

besaßen zudem eine kleine Landwirtschaft, manchmal

auch die Möglichkeit, im kleinen Rahmen Stoffe auf

eigene Rechnung für den örtlichen Bedarf herzustellen.

Die besser gestellten Leinweber ließen auch

"Weberknechte", Gesellen, für sich arbeiten. Sehr

häufig jedoch reichte die Webarbeit nicht über das

ganze Jahr. Vor allem die Weberknechte mußten sich im

Sommer in der Landwirtschaft verdingen, aber auch

manch ein selbständiger Leinweber war in dieser Lage,

weil die Aufträge nicht ausreichten. Häufig waren sie

die Ärmsten im Dorf, so geht es jedenfalls aus einem

Bericht von Wilhelm Keil (Erlebnisse eines

Sozialdemokraten) hervor:

|

|

Im Dorfe war zu jener Zeit

die Leinweberei noch ein sehr unentbehrlicher Beruf.

Viele Familien bauten und verarbeiteten ihren eigenen

Flachs. Auf dem eigenen Spinnrad ward der Faden

gedreht, die der Weber dann zu Leinwand wob. Auf dem

eigenen Rasen wurde das Tuch von der Sonne gebleicht,

um schließlich zu Hemden, Tisch- und Leintüchern

genäht zu werden. Wie wenig ertragreich indes der

Beruf des Leinwebers war, geht schon aus dem

Leinweberlied hervor, das von der anspruchslosen

Lebensweise dieser Zunft in sarkastischen Worten

singt. Kartoffeln, Mehrsuppe, ein Stück Brot, das war

die alltägliche Nahrung dieser Hungervirtuosen.

|

|

|

Um zu zeigen, wie tief die Weber mit ihrer

Tradition verbunden waren, trotz oft harter

Lebensweise, hier Auszüge aus einem Bericht aus dem

Umland von Marburg: "Georg, der letzte Dorfweber". Die

bäuerliche Leinenweberei war in dieser Gegend in der

alten Form erhalten geblieben. Um 1900, der Zeit, aus

der dieser Bericht erzählt, gab es noch drei Leinweber

im Dorf, einer davon war Georg Webers Onkel. |

|

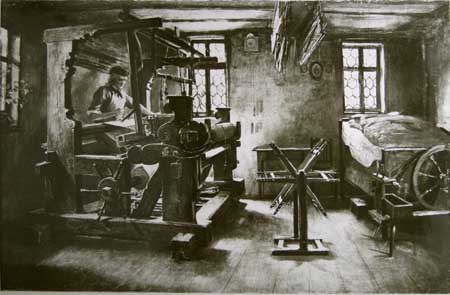

"...Als Kinder mußten Georg

und seine Geschwister das Spulen übernehmen... er ging

noch in die Volksschule, da lernte er vom Vater

"einfach Leinen" weben und nach der Schulzeit brachte

ihm der Onkel die Handtuchmuster bei: "Wenn du's jetzt

nicht lernst, muß ich die Aufträge zurückgeben"...

Den ganzen Winter wurde gewebt, der Vater und Georg

lösten sich am Webstuhl ab: "Aber der Vater war gut

und ließ mich gerne mal laufen." Für eine Steige zu

100 Ellen gab es drei Mark und einen Laib Brot und es

war nicht immer leicht, das fertige Gewebe

fortzuschleppen: "aber gut Frühstück gab's allemal bei

den Bauern." Zwar wurde von den Frauen scharf nach

Webfehlern gesucht, doch war da nichts zu finden und

so unterblieb bei den alten Kunden die Musterung...

Der Vater begann in der Frühe gegen vier Uhr. Der Sohn

setzte sich um sechs an den Webstuhl und unermüdlich

klang der Anschlag bis abends zehn Uhr, 20 Ellen

wurden am Tag geschafft, "wenn alles gut ging". Doch

bei den Tischtüchern, die Georg nach einem alten

Musterbuch webte, ging es nicht so schnell wie bei den

bandstreifigen oder mit Karos gewebten Handtüchern."

Der Familienname dieser dörflichen Leinweber war

Weber. Seit unzähligen Generationen, bis zurück ins

Mittelalter als die Nachnamen entstanden, war der

Webstuhl das Arbeitsgerät der Männer gewesen. Der

jetzt vorhandene Webstuhl war nachweislich etwa 400

Jahre alt, immer wieder repariert, das konnte man

sehen. Das besagte Musterbuch wurde zu Anfang des 19.

Jahrhunderts von einem Familienmitglied von Hand aus

einem der damals gängigen Musterbücher abgezeichnet.

Es diente seither als Vorlage für die Handtücher und

Tischdecken, die im Auftrag der Bäuerinnen aus deren

Garn gewebt wurden. Die Familie besaß ein kleines

Haus, eine Kuh und etwas Ackerland, das die Frauen

bewirtschaftete, denn im Sommer mußten sich die Männer

als Maurer verdingen, weil die Webaufträge nicht für

das ganze Jahr ausreichten.

|

|

|

| Seite aus dem

Musterbuch des Dorfwebers Georg Weber, gezeichnet um

1800 |

Leinenhandtuch mit

Würfelköper |

Der Niedergang der Handweberei |

| Zu Beginn des

19. Jahrhunderts begannen die Schwierigkeiten für die

gewerbliche Handweberei immer mehr zu wachsen. Durch

die Auswirkungen von Napoleons Kontinentalsperre 1806

gingen für das Textilgewerbe wichtige, überseeische

Exportmärkte verloren, der Bedarf auf dem europäischen

Festland und gar im eigenen Land war nicht groß genug,

um allen ausreichend Arbeit zu geben. Nachdem die

Kontinentalsperre dann schließlich durch die gegen

Napoleon gerichtete Allianz gefallen war, bekamen die

deutschen Leinweber starke Konkurrenz aus England.

England war damals industriell bestens erschlossenen.

Dort waren seit Mitte des 18. Jahrhunderts

Spinnmaschinen und andere, arbeitssparende,

wesentliche Erfindungen gemacht worden, die eine

schnellere, billigere Produktion ermöglichten. Auch

der mechanische Webstuhl wurde in dieser Zeit in

England entwickelt, auf dem zunächst vor allem

Baumwollstoffe gewebt wurden. Ein Baumwollboom

überrollte Deutschland in der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts. Baumwollstoffe kamen in Mode, vor allem

in den Städten.

Das bedeutete zwar nicht, daß gar keine Arbeit mehr

für die Leinweber übrigblieb, doch der Verdienst für

die Arbeit sank innerhalb weniger Jahrzehnte auf die

Hälfte herab. Dieses Dilemma traf vor allem die

Leinweber jener Gebiete hart, wo viele Menschen

ausschließlich von diesem Handwerk lebten und

vornehmlich das Verlagswesen den Markt beherrschte,

wie das zum Beispiel in Oberschlesien der Fall war.

Die ausweglose Situation der schlesischen Weber ist

bekannt, doch es gab auch andere Regionen in

Deutschland, wo die Lage prekär wurde. Zwar waren die

Leinweber in anderen Regionen, wie beispielsweise im

Schlitzerland in Hessen, nicht ganz so verelendet wie

die Schlesier, weil sie nebenher ihre kleine

Landwirtschaft bewirtschafteten wie seit alters her.

Doch auch sie verarmten völlig, nur wenige hatten die

Möglichkeit, in andere Berufe oder die aufkommende

Industrie abzuwandern, was damals ebenfalls ein hartes

Brot war.

Um die Lage der Leinweber zu verbessern,

subventionierten verschiedene Regierungen die

technische Aufrüstung der Webeinrichtungen, um

schnelleres Arbeiten ermöglichen, was zumindest für

fachlich versierten Handwerker eine Verbesserung

brachte. Doch ab Mitte des 19. Jahrhunderts war die

Entwicklung der mechanischen Webstühle so weit

fortgeschritten, daß auch Leinen darauf verwebt werden

konnte, so daß langfristig gesehen, auch diese

Aufrüstungen den Leinwebern den Wohlstand nicht mehr

zurück bringen konnte. Im Laufe der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts nahm die Zahl der selbständigen

Leinweber auch auf dem Lande immer mehr ab, die

Webzentren gingen in die mechanische Weberei über.

Nur in bäuerlichen Kreisen erhielt sich die

Leinenweberei noch bis ins 20. Jahrhundert, soweit vor

allem für den Eigenbedarf und weniger zum Verkauf

gearbeitet wurde. Die Spinn- und Webarbeit war für die

Bauern eine der Arbeiten für den Winter, wobei der

Verdienst in Geld keine so große Rolle spielte. Erst

nach dem ersten Weltkrieg ging auch diese Tradition

verloren.

|

|

Literaturauswahl:

Eduard Schoneweg, Das

Leinengewerbe, ein Beitrag zur niederdeutschen

Altertumskunde, Osnabrück 1985

Ottfried Dascher, Das Textilgewerbe in

Hessen-Kassel vom 16. Bis 19. Jahrhundert, Marburg

1968

Heinrich Hahn, Geschichte der Handweberei im

Schlitzerland, Schlitz 1978

Will Erich Peuker, Die schlesischen Weber,

Darmstadt 1971

Klaus Tidow, Die Leinenweber in und um

Neumünster, Neumünster 1976

Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 27. Band -

1987/88, Textilarbeit

Hans Michel, Die hausindustrielle Weberei

Deutschlands, Entwicklung, Lage, Zukunft, Jena

1921

|

|

|

|